heRzlich willkommen

inhalt

In seiner Widmung an Bochum auf dem 1984 veröffentlichten Album „4630 Bochum“, beschreibt Herbert Grönemeyer die Stadt als „keine Schönheit“. Dieses Essay widmet sich der Frage, was die Schönheit einer Stadt konstituiert und warum gerade Bochum keine Schönheit ist.

• Widmung Herbert Grönemeyers an Bochum und die Frage nach städtischer Schönheit

- Die Transformation Bochums: Von der Industriestadt zur modernen Metropole

- Die Rolle der Industrialisierung und des Ruhrbergbaus

- Bevölkerungswachstum und infrastrukturelle Entwicklungen

- Entstehung von Arbeitersiedlungen und die Prägung des Ruhrgebiets als industrieller Ballungsraum

- Die Gründerzeit: Aufschwung und städtebauliche Zeugnisse

- Einfluss des Historismus und Jugendstils auf die Bochumer Architektur

- Übergang zur Nachkriegsmoderne und Verlust historischer Bausubstanz

- Die Zerstörung Bochums im Zweiten Weltkrieg und die Folgen

- Der Neuordnungsplan von Clemens Massenberg und seine Auswirkungen

- Diskussion um Denkmalschutz und die Rolle der Moderne in der Stadtgestaltung

- Die Bochumer Innenstadt heute: Dominanz der Nachkriegsarchitektur

- Gestaltungshandbuch „Ans Ganze gebunden – im Einzelnen frei“ und das Ziel einer harmonischen Stadtgestaltung

- Konflikte zwischen modernen Anforderungen und dem Erhalt historischer Identität

- Forschungsergebnisse zur Wahrnehmung von Schönheit in Architektur und Städtebau

- Die Rolle von Komplexität, Homogenität und Zustand der Bausubstanz für die ästhetische Bewertung

- Gegenüberstellung historischer Bausubstanz und aktueller städtebaulicher Substanz

- Fazit und Zusammenfassung

//01

Bochum

Du bist keine Schönheit.

Zum Zeitpunkt, als Grönemeyer seine Hommage verfasste, hatte Bochum bereits beispielhafte Strategien entwickelt, um die tiefen wirtschaftlichen Einbrüche zu überwinden, die durch die Krisen in Kohle- und Stahlindustrie entstanden waren – Branchen, die jahrzehntelang die Wirtschaftsstruktur des Ruhrgebiets dominierten. Die Zeiten, in denen sich die Räder der Fördertürme drehten und das Hochofenwerk des Bochumer Vereins (gegründet 1876) seinen Betrieb führte, waren längst vorbei; es hatte bereits fast zwei Jahrzehnte seinen Betrieb eingestellt. Heute zeugt nur noch ein teilweise erhaltenes Freilichtmuseum von dieser Ära, das die Vergangenheit des Ruhrgebiets narrativ aufbereitet und vermittelt, wie die Region ausschließlich durch Industrie und Handel zu dem wurde, was sie heute ist. Mit den 1960er Jahren begann eine Zeit der Transformation: Die einst von Schornsteinen, stählernen Konstruktionen und Industriepalästen geprägte Landschaft, die rauchend und feurig das Bild des Ruhrgebiets bestimmte, wandelte sich drastisch. Zechen und Stahlwerke wurden demontiert, was zu sichtbaren Lücken in der städtischen Textur führte, die wie offene Wunden anmuteten. Diese Transformation markierte das Ende der Montanindustrie – eine Ära, die mit der Industrialisierung ihren Anfang nahm und in der Ära der Globalisierung ihr Ende fand. Diese Entwicklungen spielten eine entscheidende Rolle in der Prägung der urbanen und soziokulturellen Strukturen, die das Ruhrgebiet heute charakterisieren.

Bochumer Verein | © Stadtarchiv Bochum

alte Werkshalle des Bochumer Vereins heute.

//02

Historischer Kontext

Mit dem Aufkommen der Industrialisierung und der Entdeckung reicher Kohlevorkommen im Ruhrgebiet setzte ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine dynamische Entwicklung des maschinenunterstützten Ruhrbergbaus ein. Diese Periode kennzeichnete einen signifikanten Anstieg in der Kohleförderung, wobei zwischen 1860 und 1865 die Zahl der Bergleute von 28.657 auf 42.450 und die Fördermenge von 4,3 auf 9,3 Millionen Tonnen anstieg, was eine Verdopplung in nur fünf Jahren darstellt. Das Jahr 1956 markierte mit 484.986 Bergleuten und einer Fördermenge von 124,6 Millionen Tonnen den Höhepunkt dieser Entwicklung (Wikipedia, Ruhrbergbau).

Die Schwerindustrie, die einen starken Bedarf an Arbeitskräften hatte, zog zahlreiche Arbeiter und ihre Familien an, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben ins Ruhrgebiet kamen. Dies führte zur Transformation von ländlichen Gemeinden rund um die Ruhr in blühende Industriemetropolen. Ein Meilenstein in der infrastrukturellen Entwicklung war die Errichtung einer Eisenbahnverbindung durch die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft im Jahr 1860 zwischen Witten und Bochum, die bis 1862 nach Mülheim verlängert wurde. Die Ruhr, Kanäle, Handelswege und insbesondere der Hafen Ruhrort in Duisburg wurden zu lebhaften Verkehrswegen, die das Ruhrgebiet durchquerten. Die industrielle Blütezeit, die mit der Gründung des Kaiserreichs 1871 einsetzte, führte zu einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum. So verzeichnete Bochum einen Anstieg der Einwohnerzahl von etwa 2.200 im Jahr 1800 auf 65.000 im Jahr 1900 und schließlich auf 117.000 Einwohner ab 1905. Auf eine Mutter im Ruhrgebiet kamen fast sechs Kinder (Wikipedia, Ruhrgebiet).

Blick Richtung Innenstadt, entlang der Hattinger Straße. Aufgenommen auf dem Stadttheater um 1925 | © Stadtarchiv Bochum

//03

Architektonische Entwicklung

Im Zuge dieser Entwicklung entstanden Arbeitersiedlungen, sogenannte Kolonien, die Unterkunft für die zugezogenen Massen boten. Neben den Arbeitern kamen auch Kaufleute, Handwerker und Beamte ins Ruhrgebiet, was zur Entstehung eines funktionierenden öffentlichen Lebens beitrug. Diese Periode machte das Ruhrgebiet zum größten industriellen Ballungsraum Europas.

Die wirtschaftliche Blütezeit, die Bochum im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges und der darauffolgenden Gründung des Deutschen Kaiserreichs erlebte, markiert eine signifikante Ära der Stadtentwicklung, bekannt als die Gründerzeit. In dieser Periode entstanden entlang der heute bekannten Kortumstraße, der zentralen Geschäftsader Bochums, prächtige Wohn- und Geschäftshäuser, die den Reichtum und den Fortschritt der Zeit widerspiegelten. Diese Bauten, geprägt vom wilhelminischen Stil, dienten nicht nur als Zeugnisse des Wohlstands, sondern auch als Hommage an den Kaiser (Wikipedia, Gründerzeit). Mit dem Aufkommen mehrgeschossiger Wohnbauten, die sowohl den kulturellen als auch den architektonischen Wandel symbolisierten, begann eine neue Ära. Diese Bauwerke ersetzten teilweise die mittelalterliche Bebauung und bildeten zusammen mit diesen eine einzigartige städtische Landschaft. Die Entwicklung führte zur Entstehung von lebendigen städtischen Ensembles, die durch ihre organisch gewachsenen Straßen, Gassen und Plätze charakterisiert wurden (Wikipedia, Historismus).

Der Ausbau der städtischen Infrastruktur umfasste neben Wohnraum auch die Errichtung von Gast- und Vergnügungsstätten, Märkten sowie Büros, Arztpraxen und Kanzleien, die den urbanen Raum weiter belebten. Insbesondere das Gebiet um den alten Hauptbahnhof Bochum-Süd, das heutige Bermudadreieck, entwickelte sich mit seinen Hotels und Pensionen zu einem belebten Zentrum. Die Fortbewegung im städtischen Raum wurde durch Straßenbahnen und Pferdekarren geprägt, während der 1869 neu errichtete Stadtpark in der nördlichen Innenstadt als Ersatz für fehlende Promenaden oder Grünflächen diente und zu einem beliebten Erholungsort avancierte.

Bis 1929 war Bochum zu einer dynamischen Industriemetropole mit mehr als 320.000 Einwohnern herangewachsen. Diese Entwicklung spiegelt knapp ein Jahrhundert intensiven Wachstums wider, getrieben von der Industrie und geformt durch die Bedürfnisse der Arbeiter und Bürger. Die Innenstadt Bochums steht heute als Zeugnis dieser geschäftigen Epoche, die auf der Grundlage von Kohle und Stahl erbaut wurde.

Blick Richtung Alter Markt. Gut zu erkennen, die verschiedenen Bauepochen. | © https://de.geneanet.org

Die heutige Innenstadt Bochums ist das Ergebnis der Nachkriegsarchitektur und moderner Bebauung. Der 4. November 1944 brachte verheerende Luftangriffe auf Bochum, die 70% der Innenstadt in Trümmer legten. Zwischen 1942 und 1945 wurden insgesamt 531.000 Brandbomben abgeworfen, allein am 4. November fielen 130.000 Brand- und 10.000 Sprengbomben. Das Ziel der 700 britischen Bomber war die komplette Zerstörung der Bochumer Innenstadt, was zu mehr als 70.000 obdachlosen Menschen und 1.300 Todesopfern führte (Monika Wiborni, Bochum im Bombenkrieg). Die Stadt brannte tagelang, und die Überlebenden fanden Zuflucht in Notunterkünften oder den Ruinen ihrer ehemaligen Häuser. Das Stadtbild verwandelte sich in eine Trümmerlandschaft, ein sichtbares Zeichen der Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg. Nach der Trümmerbeseitigung wurden nicht nur unrettbar beschädigte Gebäude abgerissen, sondern auch solche, die den städtebaulichen Visionen der Nachkriegszeit im Weg standen. Unter der Leitung von Clemens Massenberg, einem ehemaligen Mitglied der Marine-SA, entstand der städtische Neuordnungsplan vom 1. Oktober 1948, der letztlich zum Verlust von 90% der historischen Bausubstanz führte – ein höherer Prozentsatz als in den meisten anderen deutschen Städten. Der Neuordnungsplan wurde von einem Team bestehend aus Massenberg, Hellrung, Nüssen, Krings und Vieth entwickelt. Kurt-Hubert Vieth äußerte sich in einem Interview aus dem Jahr 1958 zur neuen Stadtgestaltung, betonte die Bedeutung einer schnellen Bebauung und Umsetzbarkeit, sowie Aspekte der Ornamentik, des Denkmalschutzes und der Funktionalität der Innenstadt (Kortum-Gesellschaft Bochum, Wiederaufbau 1947 – 1949. Ein Gespräch).

Kurt-Hubert Vieth:

„Denkmalschutz im heutigen – für meinen Geschmack übertriebenem – Sinne spielte keine Rolle und konnte in dieser Notsituation keine Rolle spielen. Stehen blieb, was bewohnbar war, ohne Rücksicht auf das Aussehen. Später wurde dann nach modernen Gesichtspunkten renoviert, z. B. wurden aus 2 Geschossen 3 Geschosse, natürlich mit entsprechenden Konsequenzen für die Fassaden. Abgerissen wurde, was eine Gefährdung darstellte. Überdies waren die Bauten des Historismus und Jugendstils nicht mehr gefragt. Sie standen und stehen für mich heute noch für schlechteste Wohnbedingungen mit ihren meist miserablen Grundrissen und verlogenen Fassaden…Denkmalpflege galt in der Innenstadt Bochums allein der Propstei-, der Paulus- und der Marienkirche…Ornament war unmöglich, und wenn es heute in den überstark gegliederten Bauten der Postmodernen wieder auftaucht, wage ich zu prophezeien, daß dieser nach bautechnischen, wirtschaftlichen und ästhetischen Gesichtspunkten unzeitgemäße, proportionslose Stil bald wieder verschwinden wird. Ein Stil, der nicht aus sich entsteht, sondern gesucht aufgepfropft wird, hat keinen Bestand….Denkmalpflege im Sinne eines identischen Wiederaufbaus stand in Bochum sowieso nicht zur Diskussion…Das Auto war als ein gewerbliches Anlieferungsmittel vorgesehen. Darum wurden die Haupt- und Radialstraßen in diesen großen Breiten geplant. Hinzu kam der Wunsch, mehr Luft und Licht in die Enge der Vorkriegsstadt zu bringen…Eine Stadtplanung ist niemals als irgendwann beendet anzusehen, sie muß beweglich bleiben. Dazu gehört Mut zur Änderung. Unsere damalige Planung war damals richtig, für heute paßt sie so, wie ein Vierzigjähriger in seine Strampelhosen paßt.“

//1700

Vor der industriellen Revolution bestand Bochum größtenteils aus mittelalterlichen Gebäuden und einigen Kirchen. Die historische Altstadt gruppierte sich um die Probsteikirche und den Marktplatz, nahe dem heutigen Kuhirtendenkmal, erstreckte sich bis zum Kortumhaus und reichte bis zum heutigen Buddenbergplatz. Charakteristisch für das Stadtbild waren kleine, meist zweistöckige Wohnhäuser mit hölzernen Fensterkreuzen, Schieferfassaden und Fensterläden. Diese Bauwerke verkörperten eine Mischung aus lokaler Heimatarchitektur und Elementen der Renaissance, des Barock und der Romanik. Überwiegend in Holzbauweise errichtet, nutzten sie ein Gerüst aus Rahmenkonstruktionen, die anschließend mit einer Mischung aus Lehm, Stroh und Zweigen ausgefüllt wurden. Ein charakteristisches Merkmal dieser historischen Gebäude ist das Fachwerkhaus, dessen Außenseiten für Witterungsbeständigkeit mit Kalkputz veredelt wurden. Gelegentlich entstanden auch Gebäude in Massivbauweise, beispielsweise aus Naturstein. Andere Strukturen wurden aus Lehmziegeln errichtet und äußerlich glatt verputzt. Die verwendeten Baumaterialien waren durchweg natürlich und nicht industriell hergestellt. An manchen Gebäuden fanden sich Bossenwerk, Fenstersimse und Gurtgesimse, die den Fassaden zusätzlichen Schmuck verliehen. Die Mehrzahl der Häuser war mit Satteldächern ausgestattet, gedeckt mit Dachziegeln aus gebranntem Ton oder Schieferplatten.

Die Straßen waren zunächst teilweise unbefestigt, bevor später Pflastersteine sie in befahrbare Wege verwandelten. Da Bochum keine Residenzstadt war und somit kein Adel angesiedelt war, der repräsentative Bauten forderte, fehlten der Stadt architektonische Stile wie Gotik, Renaissance oder Barock, die in anderen Städten wie München oder Potsdam durch königliche, herzogliche oder fürstliche Residenzen repräsentiert werden. Bis zur Industrialisierung bestand Bochum aus einer Ansammlung von einfachen Wohn- und Geschäftshäusern, die das Bild einer bescheidenen Ackerbürgerstadt prägten, charakterisiert durch Einfachheit und Armut.

//1800

Während der Phase der Industrialisierung, die Bochum in eine Großstadt verwandelte, dominierten insbesondere der Historismus und der Jugendstil die architektonischen Strömungen. Diese Einflüsse sind noch heute in vielen Bereichen außerhalb der Innenstadt sichtbar. Vor allem der Historismus spielte eine prägende Rolle in der damals als Neustadt bezeichneten Erweiterung Bochums, indem massivere Bauwerke die kleineren und einfacheren Wohnhäuser ersetzten und sich sowohl um als auch in der Altstadt ausbreiteten. Im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand bei der wohlhabenderen Bürgerschaft der Wunsch, Wohn- und Geschäftshäuser zu errichten, die äußerlich Kultiviertheit und Reichtum zum Ausdruck brachten. Der Historismus bot hierfür die ideale stilistische Grundlage. Die Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 verstärkte bei den Bürgern das euphorische Gefühl nationaler Einheit, wodurch der Wunsch entstand, diese neue Zusammengehörigkeit in einem einheitlichen, monumentalen und repräsentativen Baustil zu manifestieren. So entstanden entlang der Kortumstraße die ersten wilhelminischen Häuserzeilen, die sich bis zur Bongardstraße erstreckten. Der Historismus charakterisierte sich durch die Übernahme und Neuinterpretation vergangener Stile, wodurch ein Stilpluralismus und eine vielfältige Formensprache entstanden.

Besonders die Neorenaissance und der Neobarock erfreuten sich um die Jahrhundertwende großer Beliebtheit. Die tendenziell streng gegliederten Fassaden wurden durch eine Vielzahl von plastischen Elementen bereichert. Neben Gesimsen traten nun Ornamente, Erker und Giebel hervor, während Mittelrisalite den Dachfries durchbrachen. Mit der Einführung des Jugendstils wich man von dem bisherigen Stilpluralismus ab und strebte nach einer eigenständigen Schaffung. Der Historismus, kritisiert als eine Architektur der Nachahmung, machte Platz für den Jugendstil, der sich stärker an natürlichen Prinzipien orientierte. Geschwungene Formen und Linien sowie florale Ornamente prägten fortan das Erscheinungsbild. Der Jugendstil verstand sich als umfassende Kunstform, die auch die innenarchitektonische Gestaltung sowie die Gestaltung von Gebrauchsgegenständen einschloss, mit dem Ziel, ein Gesamtkunstwerk zu erschaffen. Die eckige Formensprache des Historismus wurde durch weiche Kurven ersetzt, wobei sowohl der Historismus als auch der Jugendstil durch ihre detailreichen Fassadengestaltungen mit Pilastern, Säulen und Gesimsen auffielen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnete sich bereits die Neue Sachlichkeit ab, die einen Kontrast zu den vorhergehenden Stilen bildete.

//1900

In der Bochumer Innenstadt sucht man heute vergeblich nach dem ehemals reichhaltigen Formenkanon. Stattdessen dominiert die Architektur der Nachkriegsmoderne das Stadtbild, geprägt durch eine strenge Orthogonalität und eine Bauweise, bei der die Form ausschließlich aus der Funktion resultiert. Grundlegende Prinzipien wie „Form follows function“ von Louis Sullivan, „Less is more“ von Ludwig Mies van der Rohe und die von Adolf Loos hergestellte Verbindung zwischen „Ornament und Verbrechen“ bilden die Pfeiler der modernen Architektur. Insbesondere in der Nachkriegsmoderne haben Materialknappheit, Wohnungsmangel und Baulücken die Architektur signifikant beeinflusst. Das primäre Ziel dieser Architekturrichtung ist es, schnell und reproduzierbar den notwendigen Wohnraum zu schaffen. Durch den Einsatz neuer, industriell gefertigter Materialien wie Spannbeton, Glas und Stahl verzichtet die Nachkriegsarchitektur auf traditionelle Handwerkskunst, die in vorherigen Architekturepochen ein integraler und stilprägender Bestandteil war. Obwohl Dekorationen oder Bauelemente bereits zur Zeit der Industrialisierung teilweise serienmäßig hergestellt wurden, basierte deren Entwicklung stets auf einem kreativen Prozess und fundiertem Fachwissen. Berufe wie der des Steinmetzes oder Bildhauers konnten durch industrielle Fertigungsprozesse nicht ersetzt werden. Die Entscheidung der Nachkriegsarchitektur, traditionelles Kunsthandwerk sowie klassische architektonische Elemente und Dekorationen nicht fortzuführen, führt zu einer Wahrnehmung der Nachkriegsbauten als monoton und „kalt“.

Im Zuge des von Clemens Massenberg vorgelegten Neuordnungsplans wurden zahlreiche architektonische Leitlinien festgelegt. Die Stadt sollte einen kubischen Charakter mit leichten Pastelltönen und einheitlicher Bebauung aufweisen, ohne die Höhe von 3-5 Geschossen zu überschreiten. Die Fassaden waren vertikal orientiert und als Loch- oder Rasterfassaden gestaltet. Anstelle eines Steildachs entschied man sich für das sogenannte Isoliergeschoss, ein horizontales Band auf der Hauptfassade, das als Gestaltungselement diente. Massenbergs Konzept sah kurvige und gegenkurvige Ensembles vor, wobei Sichtachsen berücksichtigt wurden. Er verfolgte die Vision von Bochum als moderner Großstadt, die demokratischem Bauen verpflichtet ist und ein „Gesamtkunstwerk“ erschaffen wollte, das sich als „beseeltes Wesen“ gegen die Moderne, den Nationalsozialismus und den Historismus richtet. Massenberg legte Wert auf einheitliche Materialien in der Fassadengestaltung. Wurde im Erdgeschoss Werkstein verwendet, so sollte dieser farblich mit dem Rest der Fassade abgestimmt sein. Werbung durfte nur im Erdgeschoss angebracht werden, und Fensteröffnungen sollten durch Putzflächen oder Werkstein hervorgehoben werden. Ein anschauliches Beispiel für Massenbergs Gestaltungsprinzipien ist die Bleichstraße, die einen Blick auf das Richard-Baltz-Haus bietet( Kortum-Gesellschaft Bochum, Bochum nach 1945. Wiederaufbau – Wideraufbau).

Neuordnung durch Industrialisierung und Krieg

In den 1970er Jahren setzte sich die Flächensanierung in Bochum fort, wobei zahlreiche Altbauten entweder abgerissen oder so umgestaltet wurden, dass sie ihre ursprüngliche Identität verloren. Ein markantes Beispiel hierfür ist der Abriss des Möbelhauses „De Groot“ Ende der 1970er Jahre, um Platz für den Bau der Drehscheibe zu machen. Dieses Gebäude, ein prächtiger Bau im Jugendstil, hatte sowohl den Krieg als auch die frühen Phasen der Nachkriegsneugestaltung überstanden. Einige Überreste dieses Gebäudes, darunter Reliefs und Skulpturen, die vom Bochumer Künstler Heinrich Schroeteler bei der Demontage des Hansa-Hauses an der Ecke Kortumstraße und Bongardstraße gerettet wurden, fanden später Verwendung in einer Wandgestaltung in der Unterführung zum Kaufhaus „City Point“, wo sie heute kaum Beachtung finden (artibeau, Stadtbahnhaltestelle Rathaus Nord/Süd (1984).)

Innerhalb eines Zeitraums von knapp 200 Jahren musste Bochum einschneidende städtebauliche Veränderungen hinnehmen, die das Gesicht der Innenstadt zweimal vollständig neu gestalteten. Herbert Grönemeyers Gesänge über Bochum, insbesondere sein Lied aus dem Jahr 1985, spiegeln natürlich seine Zeit wider. Es bleibt jedoch die Frage, ob er die Vorkriegsstadt ebenfalls als eine Schönheit betrachtet hätte. Um die Wirkung von Schönheit auf die Wahrnehmung eines Stadtbildes und ihre Definition zu verstehen, ist es zunächst wichtig, die architektonischen und städtebaulichen Stilepochen zu betrachten, die das Bild der Bochumer Innenstadt geprägt haben.

Diese historischen Umwälzungen und die damit verbundenen Verluste von architektonischem Erbe zeigen die tiefgreifenden Veränderungen im Stadtbild Bochums. Der Übergang von der Vorkriegsarchitektur zur Nachkriegsmodernisierung markiert eine bedeutsame Periode in der Stadtentwicklung, die nicht nur das physische Erscheinungsbild der Stadt, sondern auch die kulturelle und soziale Identität Bochums nachhaltig beeinflusst hat.

Blick Richtung Alter Markt. Gut zu erkennen, die verschiedenen Bauepochen. | © https://de.geneanet.org

Die Bochumer Innenstadt wie wir sie kennen ist vorallem ein Produkt der Nachkriegsarchitektur und zeitgenössischer Bebauung. Als am 4. November 1944 die verheerenden Angriffe auf Bochum geflogen wurden, lagen 70% der Innenstadt in Schutt und Asche. Um zu verstehen, welche Bausubstanz dabei unwiederbringbar zerstört wurde, muss man die gesamte Spanne bis zum 2.Weltkrieg berücksichtigen.

//01

architektonischer

kontrast

Die Gegenüberstellung architekturspezifischer Gestaltungselemente kontrastiert die Architektur bis hin zur Moderne und ihre zeitgenössischen Weiterentwicklungen. Somit werden Prinzipien erkennbar, die stellvertretend für eine jeweilige Epoche stehen.

Gymnasium am Ostring | Baujahr: 1890-92

Wohnhäuser in der Franzstraße | Haus im Vordergrund von 1908

Wohnhaus in der Stühmeyerstraße | Baujahr 1905

Kaufhaus Baltz | Baujahr: 1936-37 | Altbau von 1924-25

Walter Gropius-Berufskolleg | Baujahr: 1954

ehemalige Jacob-Meyer-Realschule | Baujahr: 1953-56

ehemals Kaufhaus Wertheim | 1988-89 Umgestaltung zum Citypoint Bochum

Sparkassen-Galeria | Baujahr: 1997-99

Viktoria Karree | Baujahr: 2018-22

Kaufhaus Alsberg | Baujahr: 1914-15 | Fertigstellung nach dem 1. Weltkrieg 1921

ehemaliges Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Bochum | Baujahr: 1952-55

Bochumer Hauptbahnhof | Baujahr: 1955-57

Modehaus Baltz | Baujahr: 1973

Stadtbadgalerie | Baujahr: 2000-02

vor&

nach dem 2. weltkrieg

Das Gestaltungshandbuch „Ans Ganze gebunden – im Einzelnen frei“ und das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für Bochum, erarbeitet seit 2018, zielen darauf ab, in Einklang mit der existierenden Bausubstanz und den Vorstellungen Massenbergs, eine qualitätsvolle Gestaltung der Stadt zu erreichen. Die Herausforderung der Nachkriegsmoderne bestand darin, auf den Ruinen der alten Stadt schnell, zeitgemäß und mit Fokus auf die Bedürfnisse des Automobilverkehrs neu zu bauen. Dieses Konzept, das auch von anderen Stadtplanern wie Rudolf Hillebrecht verfolgt wurde, führte zur Entstehung breiter Straßen und Boulevards, was oft zulasten erhaltener historischer Bausubstanz ging. Die moderne, autogerechte Stadt war das Ziel, obwohl dies heute angesichts des Strebens nach einer autofreien Stadtgestaltung als überholt gilt. Die gegenwärtigen Anforderungen an eine moderne, zukunftsorientierte Stadt werfen Fragen nach Lebensqualität, Attraktivität, Aufenthaltsqualität und Identität auf. Die Umsetzung der Gestaltungssatzung, die auf Massenbergs Konzepten beruht, soll diesen modernen Ansprüchen gerecht werden, ohne die historische Identität Bochums zu leugnen, wie Oberbürgermeister Thomas Eiskirch betont. Betrachtet man diese Aussage von Thomas Eiskirch, wonach das Ziel ist, der Bochumer Innenstadt ein neues, modernes Gesicht zu geben, „ohne dabei ihre historische Identität zu verleugnen“, so offenbart sich ein scheinbarer Widerspruch in der Gestaltungssatzung. Diese folgt nämlich den Prinzipien eines Stadtplanungskonzepts, das historische Identitätsmerkmale Bochums nicht wesentlich berücksichtigt hat. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die fundamentale Frage, ob die definierten Ziele des Gestaltungsvorhabens tatsächlich realisierbar sind. Anders ausgedrückt: Ist es möglich, mit einem auf den Charakteristika der Nachkriegsmoderne basierenden Gestaltungskonzept Lebens- und Aufenthaltsqualität sowie die Wahrung der historischen Identität zu gewährleisten? Diese Überlegung führt unweigerlich zur Frage nach der Rolle architektonischer Schönheit, denn sie ist es, die uns zum Verweilen einlädt, uns zum Staunen bringt und eine inspirierende Qualität schafft, die wir sinnlich erfassen und genießen möchten.

Wissenschaftlich fundierte Einsichten zu der Frage, was die ästhetische Anziehungskraft von Immobilien ausmacht, bietet Nicole Küsters Dissertation „Schönheit und Wert von Immobilien“, ergänzt durch Arthur E. Stamps‘ Arbeit „Aesthetics, 2000“ und die Vorträge des Architekten Stefan Forsten. Nicole Küster leitet eine zentrale Erkenntnis aus den Experimenten von Stamps ab: „Die Schönheit eines Gebäudes ist keine Frage der subjektiven Wahrnehmung, sondern ist im Gebäude selbst verankert“ (Küster & Thiessen, 2014). Diese Aussage basiert auf einem Versuch, bei dem Teilnehmende aufgefordert wurden, verschiedene Stimuli hinsichtlich ihrer Schönheit zu bewerten. Die Studie umfasste 1221 unterschiedliche Stimuli, darunter traditionelle sowie avantgardistische Architekturstile. Der Korrelationskoeffizient von 82% über alle demografischen Gruppen hinweg zeigt, dass die Schönheitswahrnehmung bei den meisten Menschen sehr ähnlich ist, wobei Architekten und Designer bei der Beurteilung avantgardistischer Architektur eine Ausnahme bilden. Die Studie verdeutlicht, dass ästhetische Urteile immer im Kontext gesellschaftlicher Prägungen betrachtet werden müssen. Es wird jedoch deutlich, dass außergewöhnlich gestaltete Gebäude unterschiedlich bewertet werden, während traditionell gestaltete Altbauten durchweg als „zeitlos schön“ gelten. Dieses Phänomen erstreckt sich auf ganze Stadtviertel und Städte, wobei das Gesamtbild eines Viertels aus der Summe seiner Einzelgebäude resultiert. Als Kriterien für die ästhetische Bewertung von Quartieren dienen Stil, Größe, Farbe und Zustand der Gebäude.

„Die Schönheit eines Gebäudes

liegt nicht im Auge des Betrachters,

sondern im Gebäude selbst.“

komplexität&

plastizität

Die Forschung von Arthur E. Stamps liefert aufschlussreiche Erkenntnisse über die Faktoren, die bei Betrachtern ein positives Gefühl von Schönheit oder dessen Gegenteil auslösen. Stamps vergleicht in seinen Studien verschiedene Fassadengestaltungen bezüglich ihrer Form, Struktur, Materialität und Farbgebung. Er stellt fest, dass Gebäude mit einer höheren Komplexität gegenüber schlichteren als schöner empfunden werden, wobei insbesondere Details an Fassaden eine signifikante Varianz aufweisen. Daraus folgt, dass die Komplexität eines Gebäudes ein entscheidendes Kriterium für seine wahrgenommene Schönheit darstellt. Trotz Adolf Loos‘ Kritik an Ornamenten als „Verbrechen“, legen wissenschaftliche Untersuchungen nahe, dass Ornamente und Detailreichtum tatsächlich eine hohe Anziehungskraft besitzen. Architekt Andreas Forster spricht in diesem Zusammenhang von Profilierung und Komplexität der Fassade, was eine treffendere Bezeichnung darstellt, da das Ornament traditionell sehr spezifische Formen, wie florale Darstellungen, annahm. Die Fassadenprofilierung, einschließlich Vorsprüngen, Gesimsen oder Gliederungen, macht ein Gebäude visuell ansprechend und verändert sich dynamisch mit dem Sonnenlicht im Tagesverlauf. Daniel Berlyne identifiziert in seinen Experimenten, dass ein mittleres Maß an Komplexität allgemein als schön betrachtet wird. Er zeigt auf, dass sowohl eine Unterforderung als auch eine Überforderung der sensorischen Reize zu einer negativen Wahrnehmung führen kann, was in einem „U-förmigen“ Zusammenhang zwischen der Menge der Reize und der ästhetischen Bewertung eines Gebäudes resultiert. Außergewöhnlich gestaltete Gebäude können kognitive Dissonanz erzeugen und Unsicherheit beim Betrachter hervorrufen, was tendenziell zu einer negativen Bewertung der Mensch-Umwelt-Beziehung führt.

Diese Erkenntnis ist auch auf die Wahrnehmung von ganzen Wohnquartieren anzuwenden, denn sofern sich keine homogene Form erkennen lässt, sinkt die gesamtheitliche ästhetische Wahrnehmung. Ein wichtiges Kriterium ist hier auch die Gleichförmigkeit im Sinne der Ähnlichkeit, nicht im Sinne des Gleichen. Somit ist das reine Reproduzieren von Gebäuden ein unterfordernder Reiz. Um herauszufinden, wie Gebäude in einem Ensemble wirken, testete Stamps Probanden mit verschiedenen Variationen von Gebäuden die sich in Höhe und Stil entweder unterschieden oder besser einfügten. Die Studien belegen, dass Gebäude die sich in die Gesamtheit des Ensembles einfügen als angenehmste wahrgenommen werden. Selbst wenn ein, als schöner wahrgenommennes Gebäude in eine weniger schöne Häuserzeile integriert wird, favorisieren Probanten eher die weniger schöne Homogenität. Das wiederum spricht ebenfalls für die Favorisierung eines einheitlichen Ensembles. Bei der Gebäudehöhe sprechen die Zahlen ebenfalls für eine ausgewogene Einheitlichkeit. Darüber hinaus kommt der bauliche Zustand von Gebäuden in Ensembles zum Tragen. Ist ein Gebäude im Ensemble verschmutzt, verwahrlost oder beschädigt, dann kann kein Eindruck von Schönheit entstehen. Diese führen zudem dazu, dass es gemäß der Broken Window Theory weitere Beschädigungen in der Nachbarschaft anziehen könnte, besonders Vandalismus. Auch der von der Moderne vertretene Grundgedanke der Funktionalität eines Gebäudes kommt hier zum tragen. Bevorzugt werden nicht die Gebäude der reinen Zweckrationalität, also des Wohnens, sondern polyfunktionale Gebäude die ein Bedürfnis nach Kreativität und ästhetischer Erfahrung kennzeichnen.

In einer eigens zur Ermittlung der Wertigkeit von Wohnimmobilien angelegten Studie, findet Küster heraus welchen Wertverlust die Platzierung von verschiedenen Bautypen in klassische Häuserzeilen provoziert. Probanden bekamen Bilder einer dreigeschössigen Wohnzeile von Altbauten zu sehen, in welche nachträglich unterschiedliche Bautypen ( Nachkriegsarchitektur der 60er Jahre, 70er Jahre Beton, 70er Jahre orange, Neubau im klassischen Stil, Neubau im organischen Stil und Neubau im skulpturalen Stil) eingefügt wurden und mussten ihre ästhetischen und ökonimischen Einschätzung hinsichtlich der Ursprungsvariante modifizieren. Danach sank die Schönheit des Ensembles aus der Sicht der Probanden um bis zu -48% Prozent (bei 70er Jahre Bau, orange) ab. Aber schon der Neubau im klassischen Stil wirkt sich mit -20% (als geringster Wert) negativ auf die empfundene Ästhetik aus.

Dieses Experiment ist wegweisend für die Frage nach allgemein wahrgenommener Schönheit von Gebäuden bzw. Ensembles und kann wichtige Hinweise liefern um die Stadt wieder lebenswerter und schöner zu machen. Signifikant ist in diesem Experiment vorallem der Wert von 95% Übereinstimmung der ästhetischen Empfindungen über alle demografischen Faktoren der Probanden hinweg. Die Konklusionen dieser Studie sind fundamental für ein neues Verständnis von Stadtentwicklung und die Gestaltung des öffentlichen Raumes im Sinne einer lebensqualitätsstiftenden- sowie einer ökomischen Aufgabe.

Um die Ergebnisse der Studie zu verdeutlichen :

– Störung eines homogenen Bauensembles durch ein abweichendes Gebäude wirkt sich negativ auf das Gesamtensemble aus.

– Abweichende Gebäude wirken weniger störend wenn sie nicht auffällig sind

– herausragende Gebäude im Sinne der Höhe wirken sich stark negativ auf das Gesamtensemble aus.

– Zeitgenössische Architektur unterliegt des Wandels von Geschmack und läuft Gefahr als sehr negativ wahrgenommen zu werden.

– Urteile zur Schönheit von Gebäuden sind über alle demografischen Gruppen hinweg fast identisch.

– Schönheit ist kein subjektives Empfinden.

Zudem hat der Bildungsstand lediglich einen geringfügigen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der ästhetische Urteile gefällt werden. Menschen unterschiedlicher Einkommensklassen besitzen die gleiche Fähigkeit zur ästhetischen Wahrnehmung und Beurteilung. Auch das Argument, die Vertrautheit mit einem Ort beeinflusse die ästhetische Bewertung, wird entkräftet, da sowohl neu Zugezogene als auch langjährig Ansässige zu identischen Einschätzungen gelangen.

Wir sollten den öffentlichen Raum und die Stadt als Wohnzimmer ihrer Bürger begreifen und deren ästhetische Empfindungen verstehen. Die Vorlieben der Bürger erzeugen einen direkten Zusammenhang zwischen Lebensqualität, Schönheit und Wirtschaftlichkeit. Gebäude treten in einen Dialog mit dem Betrachter, indem sie unmittelbar Eindrücke vermitteln, die dieser verarbeitet und auf denen sein Empfinden fußt. Daher ist es von grundlegender Bedeutung, diese Eindrücke und die Prinzipien ästhetischer Wahrnehmung zu begreifen und anzuwenden, besonders wenn es um die Steigerung der Lebensqualität und die Verschönerung der Stadt geht. Es ist notwendig, Prinzipien zu etablieren, die städtische Ensembles aufwerten und Räume sowie Plätze schaffen, die zum Verweilen einladen. Ziel ist es, eine Interaktion mit dem Betrachter bzw. Bürger zu etablieren, ihm ein Gefühl angenehmer Ästhetik zu vermitteln und dieses zu bewahren sowie weiterzuentwickeln.

Die Frage, die sich nun aufdrängt, betrifft die Unterschiede zwischen den Akteuren der Bauwelt: Liegt die Trennlinie in der Anwendung von architektonischen Prinzipien, die auf komplexe, anregende Fassaden und Ensembles abzielen, im Gegensatz zum historisierenden Bauen? Historisierendes Bauen stößt bei vielen Architekten auf Ablehnung und wird oft als Verfehlung angesehen. Bereits im Studium wird das Zeichnen von Arkadengängen untersagt und runde Fensterformen als zu historisch betrachtet. Es herrscht die Auffassung, dass Architektur sich neu erfinden muss, da jede Epoche ihre eigene Architektur hervorbringt. Dennoch ist unübersehbar, dass gerade die am meisten geschätzten Stadtviertel oft von Altbauten geprägt sind. Die damit verbundene Qualität scheint heute kaum noch oder gar nicht mehr erreichbar zu sein. Wenn Forster jedoch die Plastizität als entscheidend für die Komplexität einer Fassade herausstellt, können wir durchaus von Methoden sprechen, die einem Gebäude ästhetischen Mehrwert verleihen, statt es als historisierend abzutun. Er betont auch die Bedeutung der Materialbeständigkeit, die Vertrauen schafft, meist durch den Einsatz natürlicher Materialien, was im Konflikt mit dem Streben der modernen Architektur nach Neuem aus industriellen Materialien steht. Zudem hebt er hervor: „Alles, was wir machen, muss einen Bezug zu unserer Geschichte, zu unserer Architektur haben.“

Die Stadt Frankfurt hat mit der Rekonstruktion ihrer Altstadt erheblichen Mehrwert geschaffen, eine Maßnahme, die in der Bauwelt kontrovers diskutiert wurde, aber einen starken Identifikationsgrad und nachhaltigen Mehrwert für die Attraktivität der Stadt bietet. In Hildesheim führte der Abriss eines unscheinbaren Gebäudes aus den 60er Jahren und die Rekonstruktion des Wedekindhauses zu einem deutlich spürbaren positiven Effekt in der Wahrnehmung der Bürger. Dies stellt einen kulturellen Mehrwert dar, ein nachhaltiges Projekt, das der Stadt ihr ursprüngliches Gesicht vor dem Zweiten Weltkrieg zurückgibt und unter anderem zu mehr Tourismus und damit zu wirtschaftlichen Vorteilen führt.

Die Notwendigkeit, Rekonstruktionen zu diskutieren, steht außer Frage, besonders da ein Großteil der identitätsstiftenden Architektur vor allem durch den Zweiten Weltkrieg verloren ging. Nachkriegsarchitektur stellt ebenfalls ein wichtiges Zeugnis der Zeit dar. Diese Argumentation führt zwar dazu, dass Bürger sich in ihrer Stadt möglicherweise unwohl fühlen, da es ihre Geschichte widerspiegelt. Letztendlich ist es jedoch wichtig, eine umfassende Diskussion zu führen, die alle Meinungen berücksichtigt, dabei aber auch die Ergebnisse vorangegangener Studien von beispielsweise Küster und Stamps einbezieht, ohne dabei Nachhaltigkeit und Finanzierbarkeit aus den Augen zu verlieren.

Das obere Foto bildet den mittleren Teil der Kortumstraße gegenüber dem Kortumhaus ab. Hier erkennt man noch sehr deutlich die Gestaltungsidee Massenbergs, anhand der Gliederung, des Isolier – und zurückgesetzten Obergeschosses, der Farblichkeit, sowie des abgesetzten Putzes um die Fenster. Allerdings wurde mit der Zeit einiges verändert und stört somit das Erscheinungsbild. Werbetafeln, Außenreklame und teilweise Kommunikationslosigkeit zwischen Erd- und Obergeschossen. Allerdings ist dieser Abschnitt einer der hervorzuhebenden Bereiche innerhalb der Innenstadt.

Wenn man den Wunsch der Bochumer Politik und aller beteiligten Akteure sowie interessierten Personen im Rahmen des ISEK betrachtet, durch die Umsetzung eines Gestaltungskonzepts mehr Lebensqualität zu erreichen, erkennt man schnell, dass dies eine gewaltige Herausforderung darstellt. Die zahlreichen Fehltritte, Ambivalenzen, Störungen und überbordenden Reize, die das Bild der Bochumer Innenstadt prägen, muten fast schon amüsant an. Zweifellos gibt es in Bochum Orte, die harmonisch oder gar einladend wirken, doch finden sich diese nur vereinzelt und nicht flächendeckend über die Innenstadt verteilt. Insbesondere der Abriss des Jugendstilgebäudes an der Ecke Bongardstraße/Kortumstraße in den 1970er Jahren muss vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse als gravierender Fehlschlag angesehen werden, ein Fehler, der künftig unbedingt vermieden werden sollte. Häufig scheint es, dass nicht Einsicht, sondern Unkenntnis den Weg für weitere Abrisse bereitet. Ein markantes Beispiel ist das geplante „Aufwertungs“-Projekt für den Raum hinter dem Rathaus, bei dem das historische Toilettenhäuschen aufgrund von Geruchsbelästigung abgerissen werden sollte – ein Vorhaben, das parteiübergreifende Zustimmung erhielt. Doch gerade dieser Bereich hinter dem Rathaus birgt das Potenzial, eine bedeutende Aufenthaltsqualität zu bieten, dank seiner charmanten Altbauästhetik, angenehmen Schattenspendern durch Bepflanzung und der notwendigen Infrastruktur, wie die öffentliche Toilette. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, externe Expertinnen und Experten einzubeziehen, die sich abseits politischer Überlegungen mit der ästhetischen, nachhaltigen und funktionalen Verbesserung der Stadt beschäftigen.

Ich beabsichtige, mit einem künstlerischen Ansatz Kontraste in der städtischen Bausubstanz herauszuarbeiten, utopische Visionen zu entwerfen, Lösungsansätze zu bieten oder einen Diskurs zu initiieren. In meiner künstlerischen Arbeit greife ich insbesondere auf die Erkenntnisse aus den Studien von Küster und Stamps sowie die Ideen von Andreas Forster zurück. Mein Fokus liegt dabei auf handwerklichen und künstlerischen Methoden, um Unterschiede zwischen der Architektur vor und nach dem Krieg – speziell in Bezug auf Fassadengestaltung, Bauhöhen, Materialverwendung und Stil – zu untersuchen. Geographisch konzentriere ich mich auf den Innenstadtbereich (innerhalb des Rings), der infolge der 531.000 Brandbomben zwischen 1942 und 1945 größtenteils zerstört wurde, wobei nur etwa 30% der „alten Stadt“ erhalten blieben. Nach 1945 wurden weitere 20% im Zuge der Entwicklung einer autofreundlichen Stadt abgerissen.

Durch eine eigens entwickelte Methode legte ich digitale Stadtkarten von 1920, 1950 und 2020 übereinander und wandte in einem Bildbearbeitungsprogramm eine „Differenzüberlagerung“ an. Dadurch konnte ich identifizieren, welche Gebiete vor dem Krieg, kurz nach dem Krieg und heute noch existieren, was mir einen umfassenden Überblick über die verbliebene Altbaustruktur in der Bochumer Innenstadt verschaffte. Anschließend kartografierte und fotografierte ich die identifizierten Altbauten und stellte oft signifikante Veränderungen zum ursprünglichen Zustand fest. Mein Ziel ist es, einen visuellen Bruch zwischen der Architektur vor und nach dem Krieg zu definieren. Meine Untersuchungen zeigten zudem, dass im Rahmen der Modernisierung Altbauten oft an den Stil neuerer Bauten angepasst wurden. Bei der Dokumentation der Altbaustrukturen konzentrierte ich mich vorrangig auf Details der Fassadengestaltung, fotografierte diese und setzte sie dem Erscheinungsbild moderner Neubauten gegenüber. In einer Fotoreihe illustriere ich beispielhaft deutliche Unterschiede in Profilierung und Detailgenauigkeit.

//04

UMFRAGE

ästhetische wahrnehmung

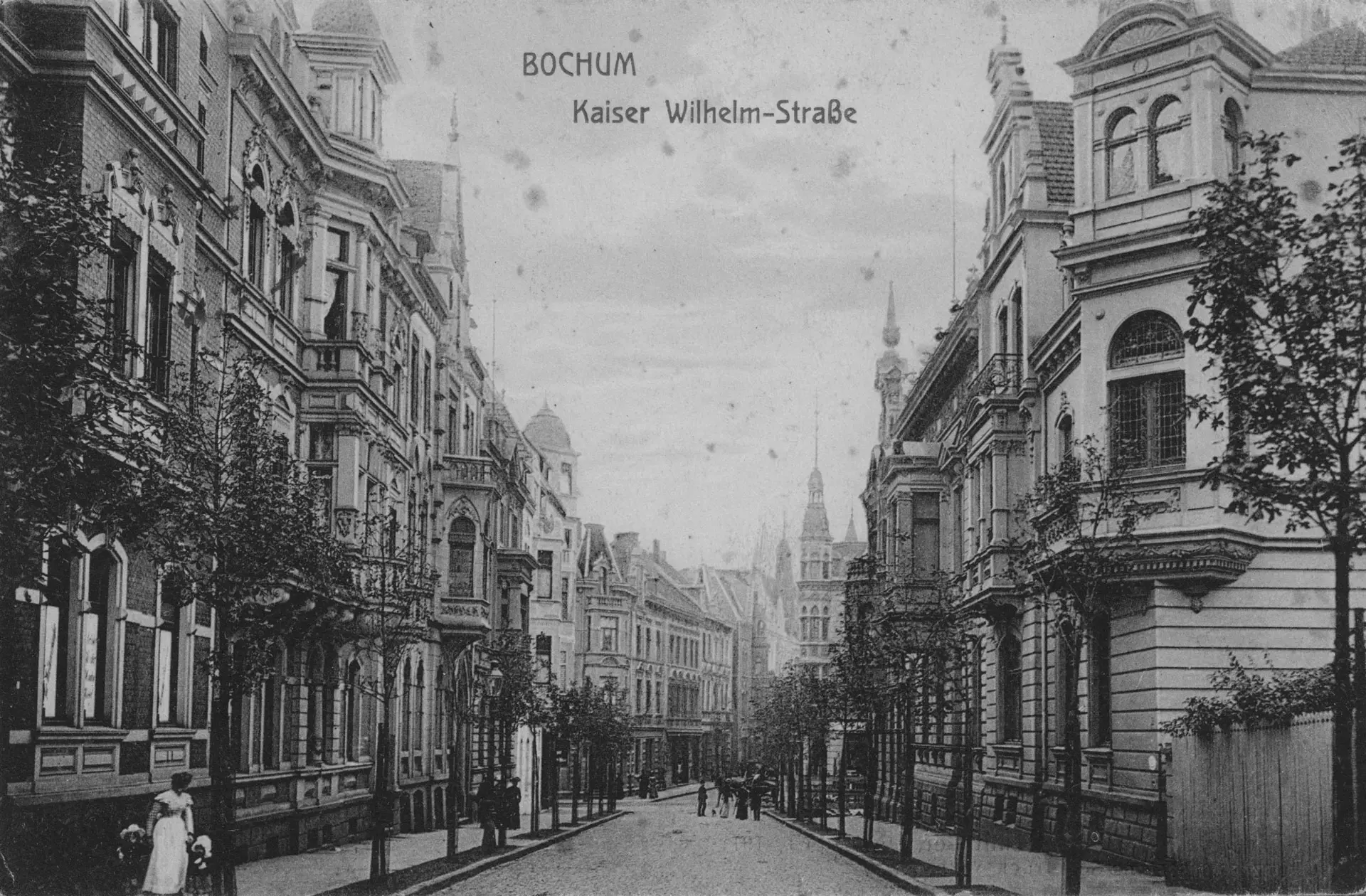

KAISER WILHELMSTRAßE

Der Blick richtet sich entlang der unteren Kortumstraße aus und hat als Fluchtpunkt in etwa den Bereich des damaligen Engelbertbrunnens. Der Handelshof wurde nach dem Krieg stark verändert wieder aufgebaut und präsentiert sich in einer, an die Nachkriegsarchitektur angelehnten Architektur.

KAISER WILHELM-STRAßE

Der Blick richtet sich entlang der unteren Kortumstraße aus und hat als Fluchtpunkt in etwa den Bereich des damaligen Engelbertbrunnens. Der Handelshof wurde nach dem Krieg stark verändert wieder aufgebaut und präsentiert sich in einer, an die Nachkriegsarchitektur angelehnten Architektur.

KORTUMSTRAßE

Der Blick richtet sich entlang der unteren Kortumstraße aus und hat als Fluchtpunkt in etwa den Bereich des damaligen Engelbertbrunnens. Der Handelshof wurde nach dem Krieg stark verändert wieder aufgebaut und präsentiert sich in einer, an die Nachkriegsarchitektur angelehnten Architektur.

KORTUMSTRAßE

Der Blick richtet sich entlang der unteren Kortumstraße aus und hat als Fluchtpunkt in etwa den Bereich des damaligen Engelbertbrunnens. Der Handelshof wurde nach dem Krieg stark verändert wieder aufgebaut und präsentiert sich in einer, an die Nachkriegsarchitektur angelehnten Architektur.

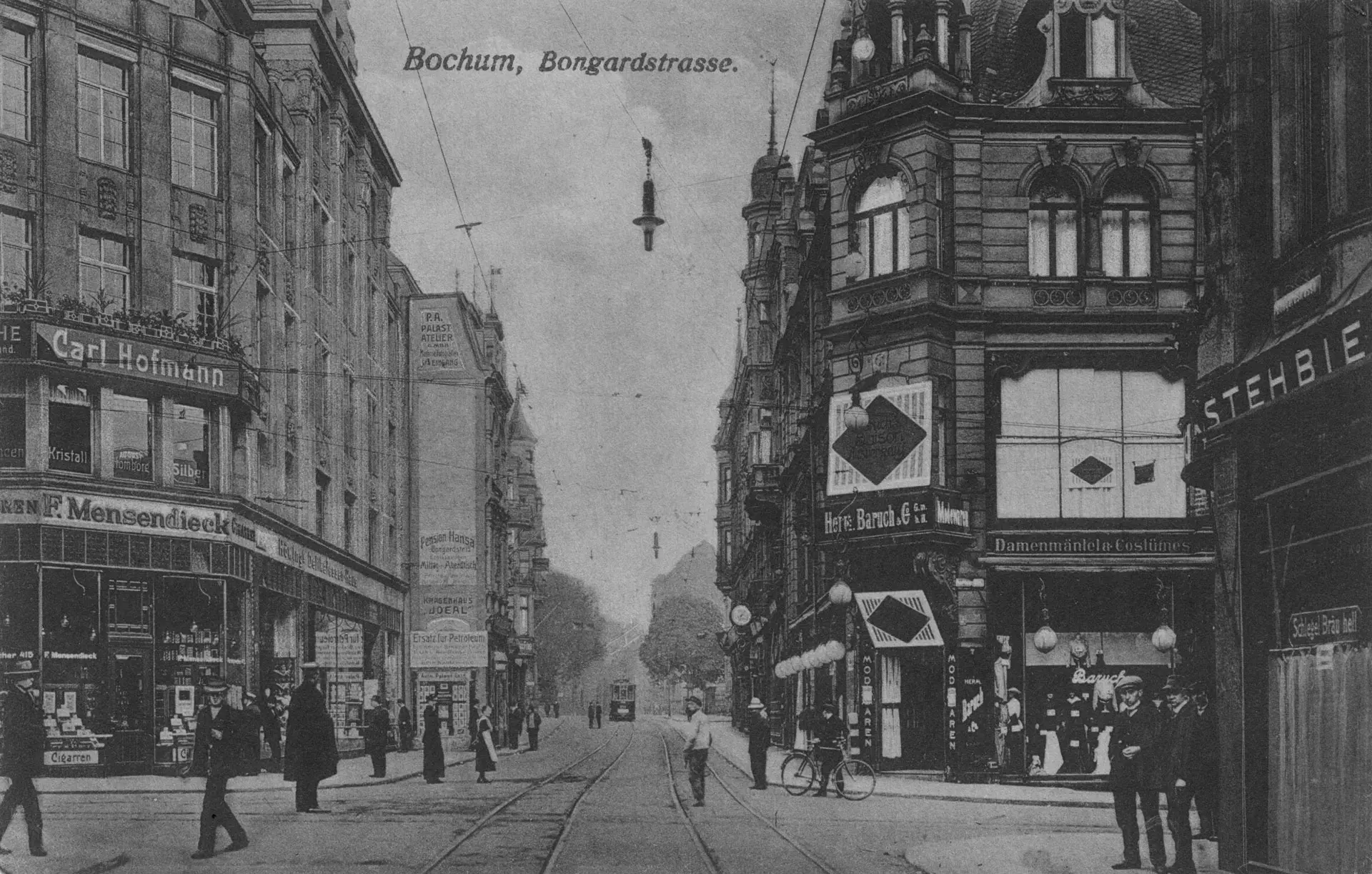

BONGARDSTRAßE

Der Blick richtet sich entlang der unteren Kortumstraße aus und hat als Fluchtpunkt in etwa den Bereich des damaligen Engelbertbrunnens. Der Handelshof wurde nach dem Krieg stark verändert wieder aufgebaut und präsentiert sich in einer, an die Nachkriegsarchitektur angelehnten Architektur.

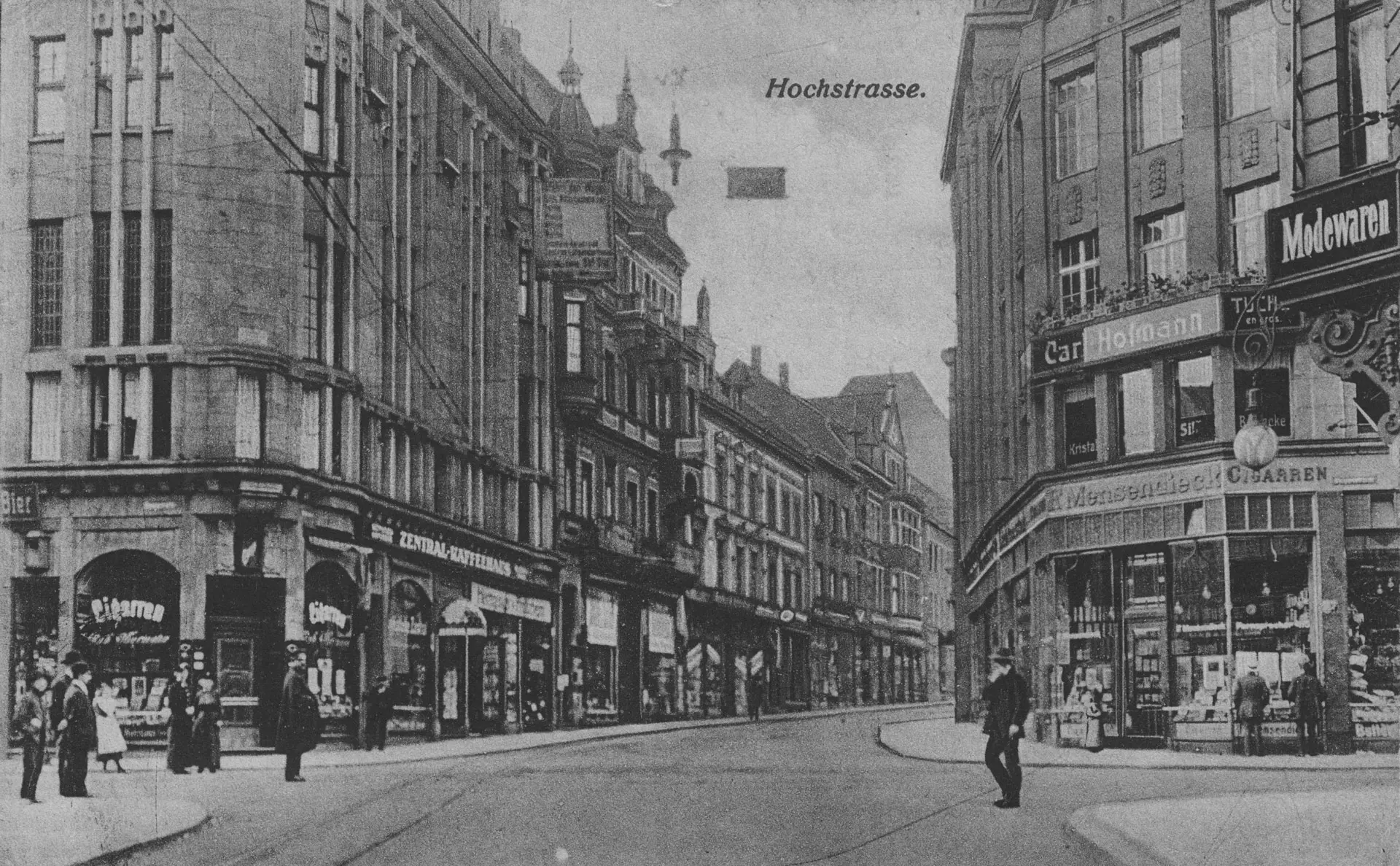

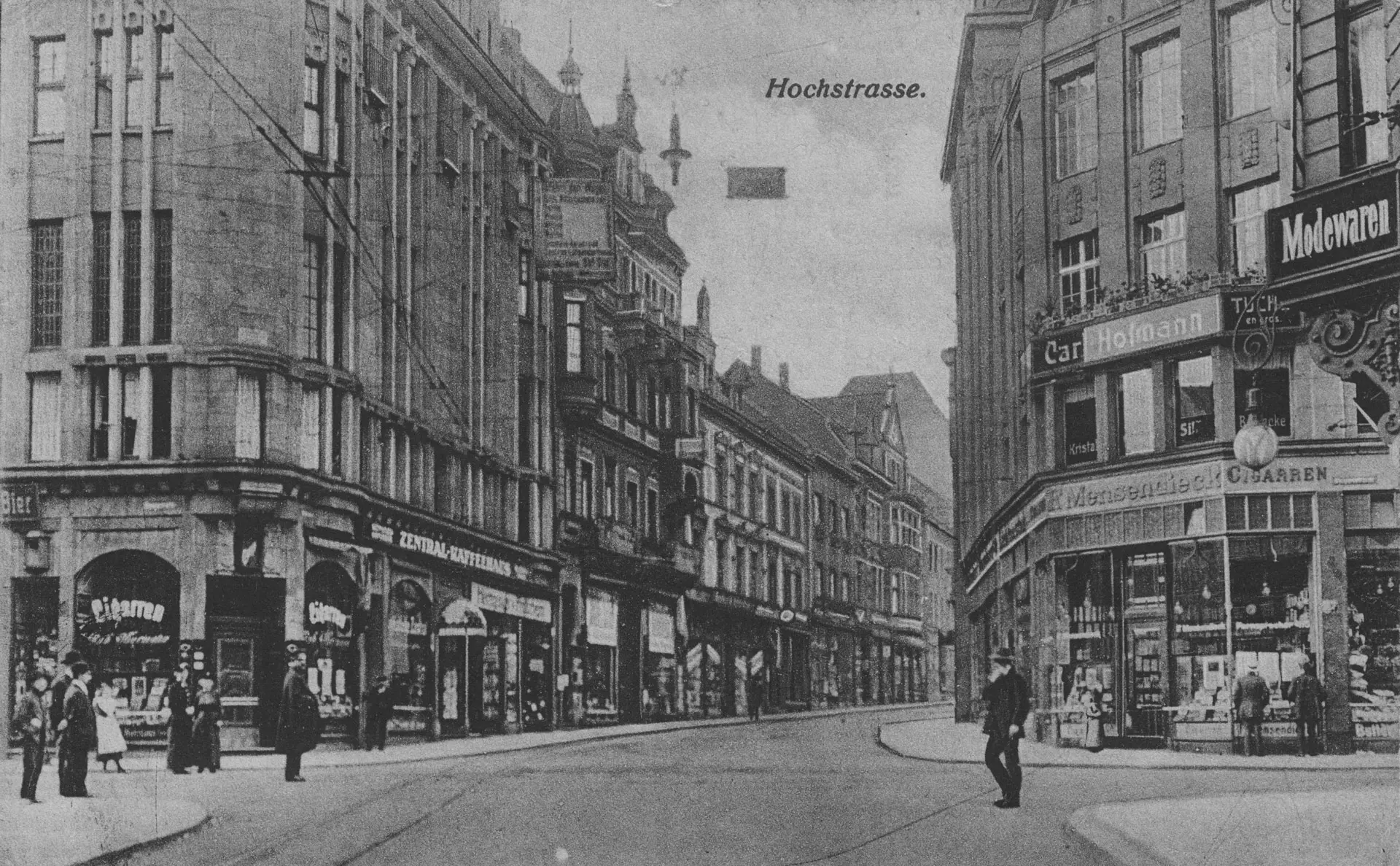

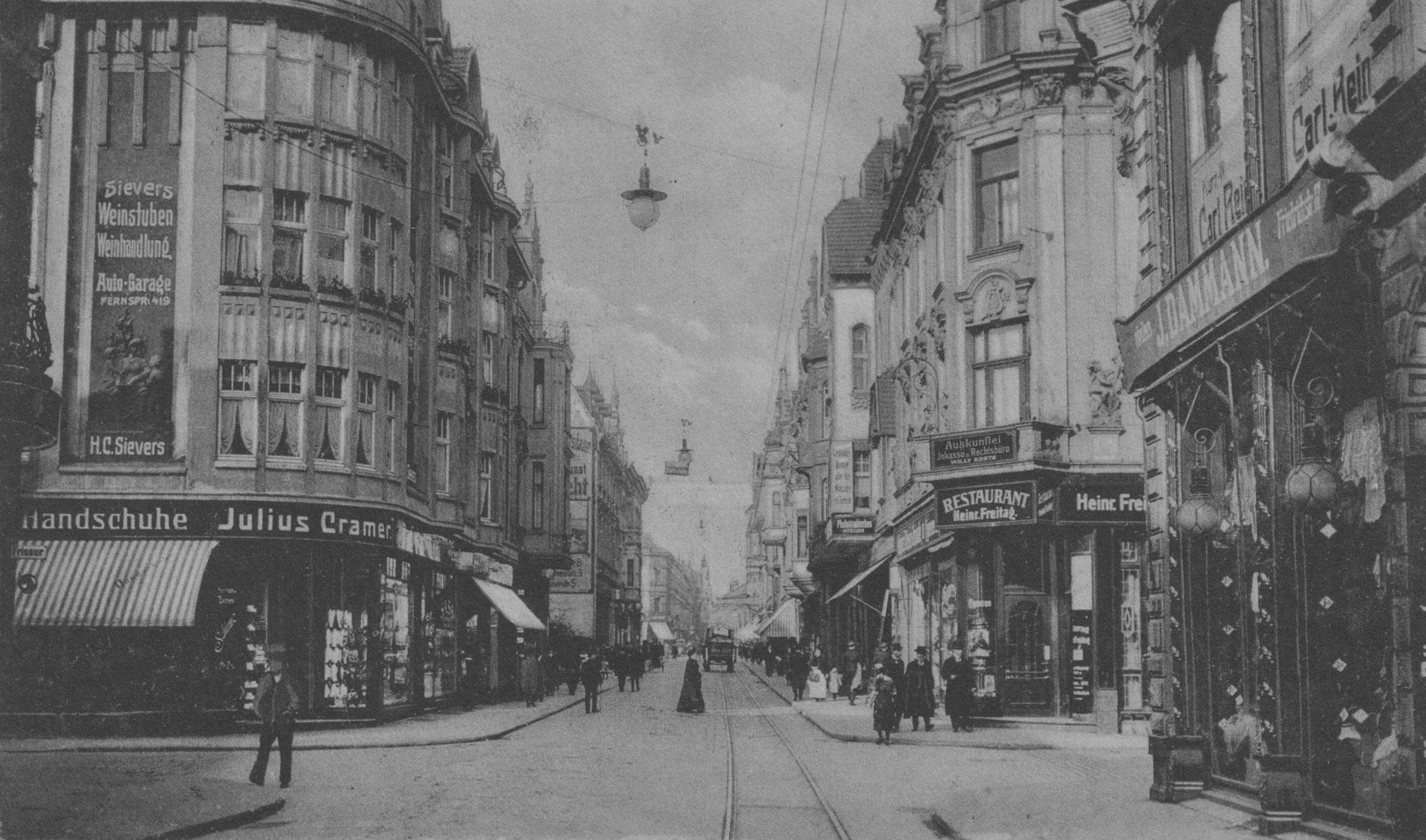

HOCHSTRAßE

HOCHSTRAßE

FRIEDRICHSTRAßE

BAHNHOFSTRAßE

Der Blick richtet sich entlang der unteren Kortumstraße aus und hat als Fluchtpunkt in etwa den Bereich des damaligen Engelbertbrunnens. Der Handelshof wurde nach dem Krieg stark verändert wieder aufgebaut und präsentiert sich in einer, an die Nachkriegsarchitektur angelehnten Architektur.

Neue Techniken und Möglichkeiten lehren

Anamnese

Im ersten Schritt stelle ich mit den TeilnehmerInnen zusammen fest, was ihnen gefällt, wo sie Schwierigkeiten haben, oder wo Bedarf besteht sich weiterzuentwickeln. Es wird auf Basis eines gemeinschaftlichen Themas und einer gemeinsamen Aufgabe der momentane Stand ihrer Möglichkeiten überprüft.

Experimentieren

Mit Hilfe verschiedener Techniken, Methoden und Materialien biete ich den TeilnehmerInnen die Möglichkeit sich von ihrer Komfortzone zu lösen und frei mit den zur Verfügung gestellten Mitteln zu experimentieren. Dabei entstehen häufig neue Wege, die oft überraschend sind.

Weiterentwickeln

In persönlichen Gesprächen gehe ich auf die Wünsche der TeilnehmerInnen ein und vertiefe die erlernten Techniken, oder baue bereits vorhandene Fähigkeiten aus.

//04

Case Study

gestalterische qualität

A Series for Divi

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, conva

Related Projects

Monarch

vulputate in donec tempor ultricies venenatis

Bloom

vulputate in donec tempor ultricies venenatis

Work With Us

Contact Us

Studio

1234 Divi St. #1000,

San Francisco, CA 94220